GESUND

"Wissen über Eierstockkrebs: Wichtige Fakten!"

- 10.05.2025

- 5,00 B

Brustkrebs ist eine Krankheit, über die viele Frauen gut informiert sind. Im Gegensatz dazu ist das Wissen über Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom) eher begrenzt. Diese seltenere Form von Krebs hat zwar eine geringere Prävalenz, sollte jedoch keinesfalls unterschätzt werden, da sie oft erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert wird. Die Bewusstseinslücke über Eierstockkrebs hat zur Folge, dass frühzeitige Diagnosen und damit verbundene Behandlungsmöglichkeiten oft verpasst werden.

Eierstockkrebs wird häufig erst erkannt, wenn die Symptome fortgeschritten sind. Zu den häufigsten Symptomen gehören Bauchschmerzen, eine auffällige Zunahme des Bauchumfangs, häufiges Wasserlassen und Verdauungsprobleme. Diese Symptome sind allerdings auch typisch für viele andere, weniger ernste Erkrankungen, was die Diagnose erschwert. Daher ist es wichtig, dass Frauen, insbesondere ab einem Alter von 50 Jahren, ein wachsames Auge auf Veränderungen im eigenen Körper haben und bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Die Risikofaktoren für Eierstockkrebs umfassen genetische Veranlagungen, familiäre Vorgeschichte von Krebs, sowie bestimmte hormonelle Faktoren. Frauen, die Trägerinnen der BRCA1- oder BRCA2-Gene sind, haben ein signifikant höheres Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken. Zusätzlich können Lebensstilfaktoren wie Übergewicht und das Rauchverhalten das Risiko erhöhen. Daher sollten Frauen sich über ihre familiäre Gesundheitsgeschichte und persönliche Risikofaktoren informieren.

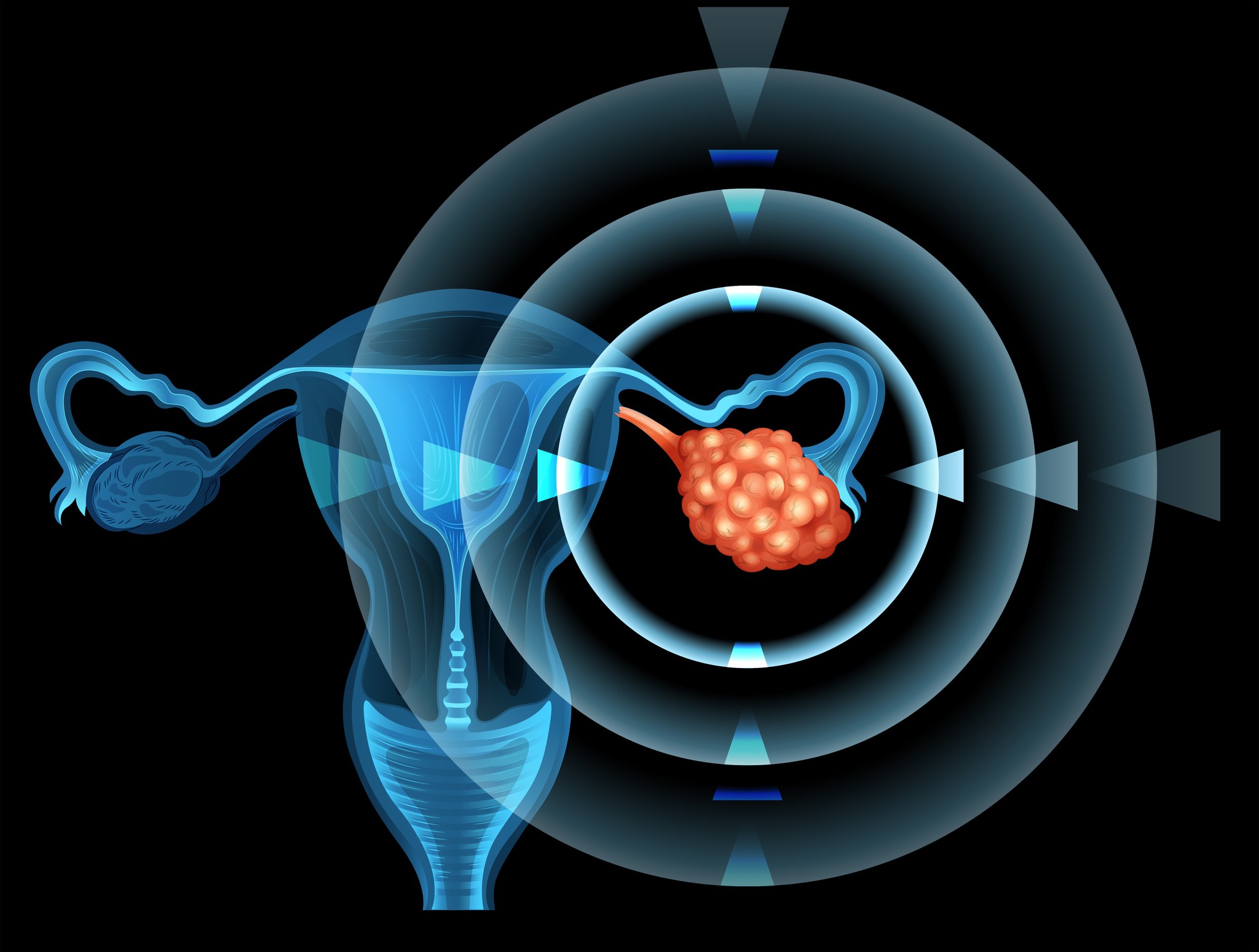

Die Diagnose von Eierstockkrebs erfolgt in der Regel durch eine Kombination aus körperlicher Untersuchung, Bildgebungstechniken wie Ultraschall oder CT-Scans und Blutuntersuchungen, insbesondere des Tumormarkers CA-125. Eine endgültige Diagnose wird meist durch eine Gewebeentnahme (Biopsie) gestellt.

Die Behandlung von Eierstockkrebs hängt vom Stadium der Erkrankung und dem allgemeinen Gesundheitszustand der Patientin ab. Meistens wird ein multimodaler Ansatz gewählt, der Operation und Chemotherapie umfasst. Die Operation zielt darauf ab, den Tumor und gegebenenfalls auch umliegendes Gewebe zu entfernen. In frühen Stadien zeigt sich häufig eine gute Prognose, während die Überlebensrate in fortgeschrittenen Stadien signifikant abnimmt. Der Einsatz von Chemotherapie nach der Operation soll Krebszellen, die möglicherweise noch im Körper verbleiben, eliminieren.

Neben der medizinischen Behandlung sollten Frauen, die an Eierstockkrebs erkrankt sind oder ein erhöhtes Risiko haben, auch die psychosoziale Unterstützung in Betracht ziehen. Selbsthilfegruppen, psychologische Beratung und das Teilen von Erfahrungen mit anderen Betroffenen können hilfreich sein, um mit der Diagnose und den Herausforderungen umzugehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Eierstockkrebs eine ernsthafte, jedoch häufig übersehene Erkrankung ist. Frauen sollten sich proaktiv über Symptome und Risikofaktoren informieren und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. Durch frühzeitige Erkennung und eine ganzheitliche Behandlung können die Chancen auf eine erfolgreiche Therapie erheblich gesteigert werden.