POLITIK

"Wolf und Mensch: Lösungen für ein harmonisches Leben"

- 30.10.2025

- 2,30 B

Der Wolf sorgt in der Gesellschaft für rege Diskussionen und emotionale Auseinandersetzungen. Wo der Wolf, auch als Isegrim bekannt, auftaucht, sind Konflikte mit Landwirten und Almbewirtschaftern häufig vorprogrammiert. In Österreich stellt er eine besondere Herausforderung dar, da das Wiederkehren dieser faszinierenden Raubtiere immer wieder auf Widerstand bei den ansässigen Bauern stößt. Diese Konflikte betreffen in erster Linie die Weidewirtschaft, in der Nutztiere wie Schafe und Ziegen durch Wolfangriffe gefährdet sind.

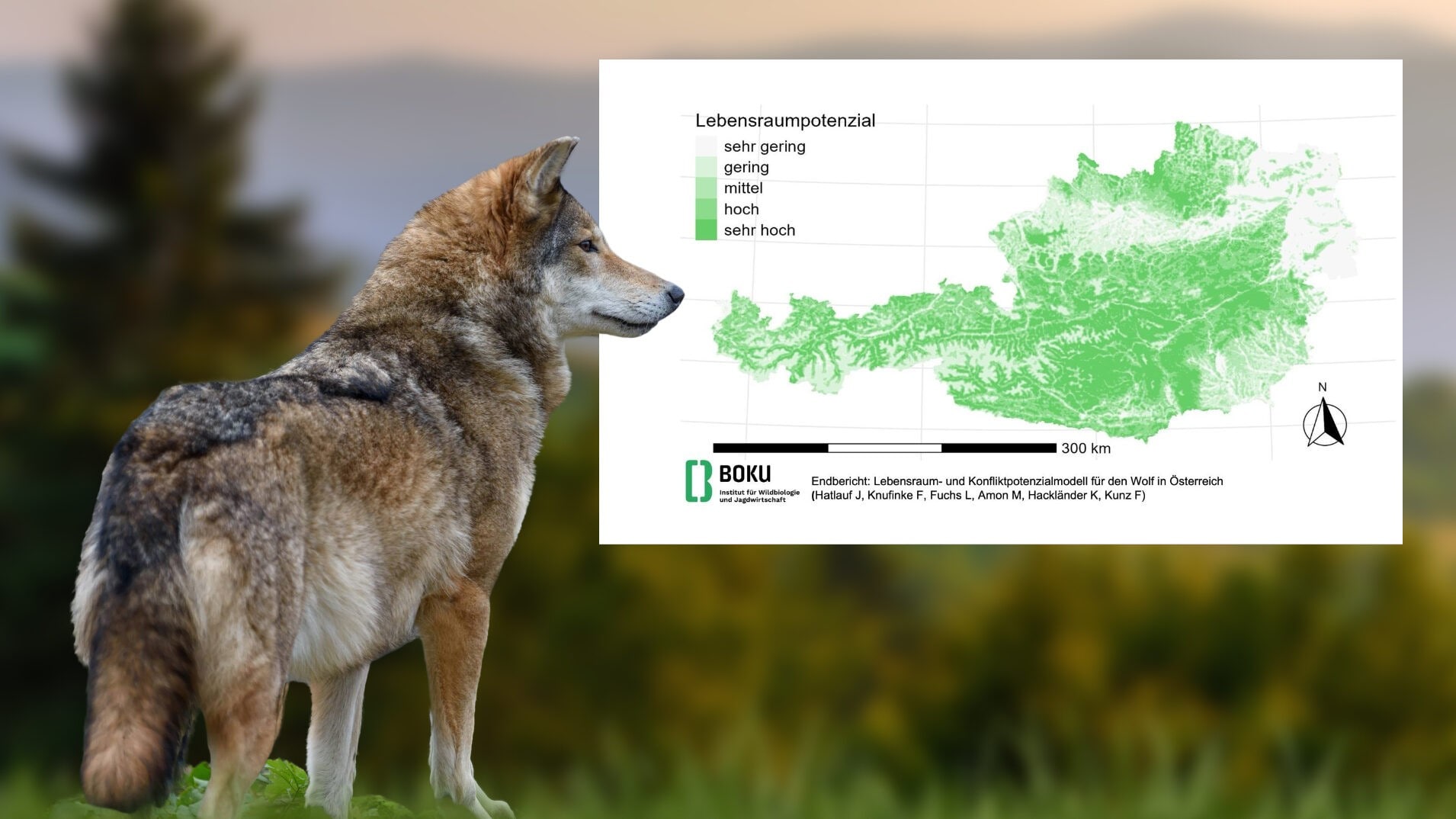

Eine aktuelle Studie der Universität für Bodenkultur (BOKU) hat nun neue Erkenntnisse geliefert, die Hoffnung auf ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf geben. Diese Studie ist bahnbrechend, da sie erstmals aufzeigt, wo in Österreich geeignete Lebensräume für Wölfe existieren und wo gleichzeitig Möglichkeiten der Koexistenz mit der Landwirtschaft bestehen. Dabei wird besonders darauf geachtet, Konflikte zu vermeiden und sowohl die Biodiversität als auch die landwirtschaftlichen Interessen zu schützen.

Das Forschungsteam der BOKU hat verschiedene Regionen in Österreich untersucht und analysiert, welche Gebiete für die Wolfbevölkerung geeignet sind und welche voreingestellten Rahmenbedingungen geschaffen werden können, um die Landwirte zu unterstützen. Ein zentraler Punkt der Studie ist die Entwicklung von Wolfmanagementsystemen, die auf eine Minimierung der Konflikte abzielen. Hierbei werden unter anderem Maßnahmen wie Herdenschutzprogramme und finanzielle Entschädigungen für Bauern, die durch Wölfe Schäden erlitten haben, vorgeschlagen.

Ein weiterer Aspekt der Studie befasst sich mit der Öffentlichkeitsarbeit und der Sensibilisierung der Bevölkerung. Um eine friedliche Koexistenz zu fördern, ist es unerlässlich, den Menschen die Vorteile eines gesunden Ökosystems näherzubringen und das Image des Wolfes zu verbessern. Der Wolf hat eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem er beispielsweise die Populationen von Wildtieren reguliert und zur Biodiversität beiträgt. Mit einem verbesserten Verständnis und mehr Akzeptanz in der Bevölkerung könnten viele der aktuellen Konflikte entschärft werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie der Universität für Bodenkultur eine wichtige Grundlage für die zukünftige Diskussion um den Wolf in Österreich darstellt. Es wird deutlich, dass ein Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf möglich ist, wenn entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Die Hoffnung ist, dass diese neuen Erkenntnisse zu einem besseren Miteinander führen und die Herausforderungen, die das Wolfmanagement mit sich bringt, effizienter angegangen werden können. Die Balance zwischen Naturschutz und landwirtschaftlichen Interessen scheint zwar schwierig, jedoch ist sie mit der richtigen Herangehensweise und Kommunikation durchaus erreichbar.